今回はレザークラフトの作品が出来上がるまでの基本的な流れについて解説していきます。

※細かい部分については別途記事にして紹介する予定です

レザークラフトの基本的な流れ

大まかな流れとしては、型紙を作り、型紙通りに革を裁断し、縫い合わせて完成です。今回はもう少しだけ細かく説明をしていきます。

※各工程の詳細は別途記事にしてリンクを貼っていきますので、そちらをご覧下さい。

型紙作成

まずはじめに方眼紙や厚紙などを用いて、革を切り抜く為の型紙を作成します。作りたいものをイメージし、その展開図を起こしましょう。

また、型紙は自分で作らずとも、ネット上に転がっていたり、解説本に付属していたりします。これらは薄手の紙にコピー or 印刷してから厚紙に張り付けて使いましょう。

※スプレー糊等で張り付けてから線の通りにカット

型紙は一度作れば何度でも使えますので、複数回使いたい時は特に丁寧に作りましょう。また、量産を前提としている場合は紙も丈夫なものを使うと良いでしょう。

ケガキ(罫書き)

型紙が用意できたら、次はそれを革に写していきます。

銀面(ツルツルした綺麗な面。表に出す側。)に型紙を乗せ、縁にそってなぞっていきます。この時に使う道具は「銀ペン」か「鉄筆」辺りでなぞるのが一般的ですが、無ければ書けなくなったボールペンや針の頭などを利用しても構いません。

要は銀面に裁断するカットラインが引ければそれでいいのです。

ちなみに私は家庭科で使っていた裁縫用のヘラで跡を付けたり、フリクションで書き込んでドライヤーを当てたりしています。

※ドライヤーは革にあまり良くないのでオススメしませんが結構便利

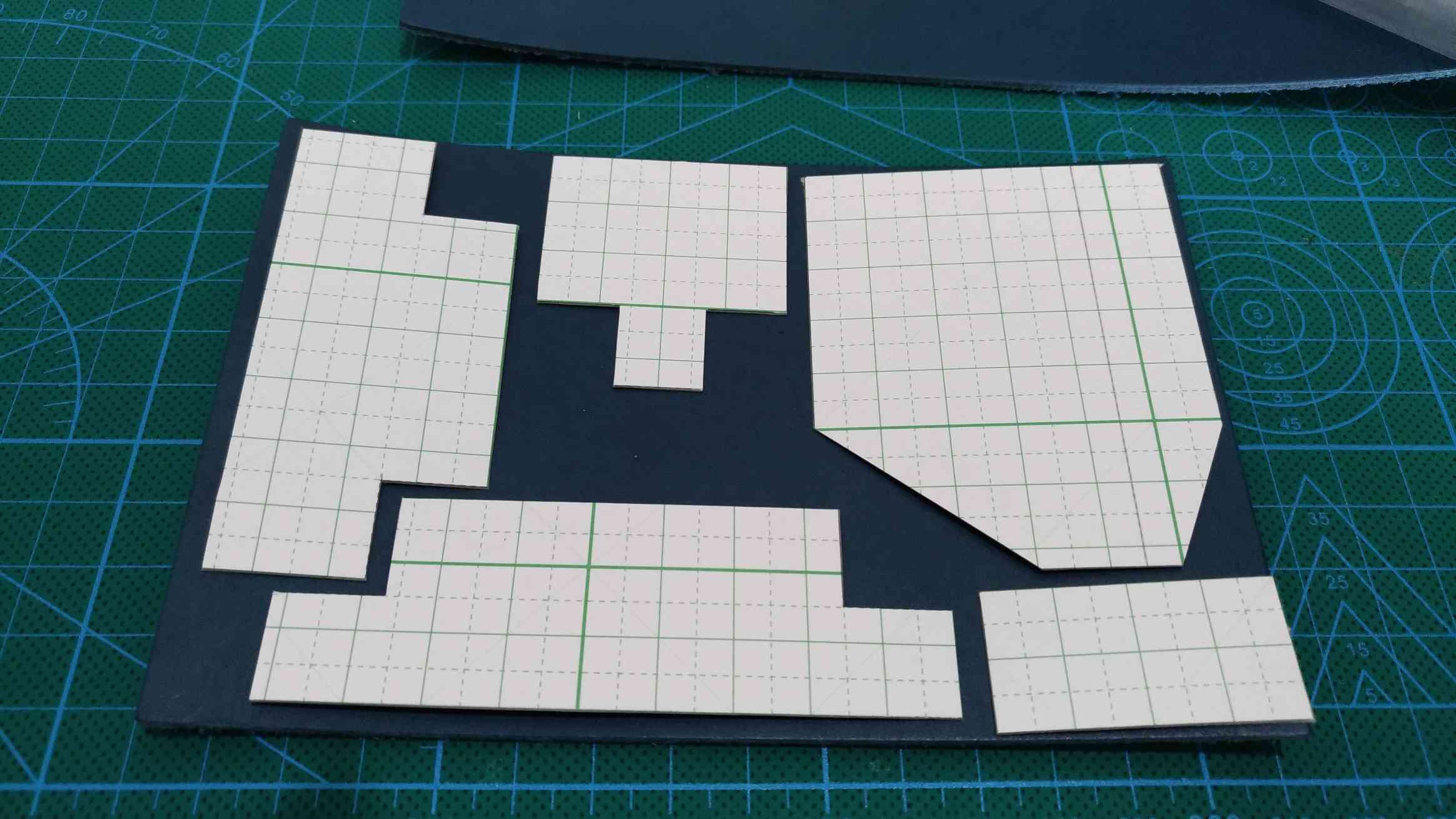

裁断

ケガキが終わったら次は裁断です。

この時に使う刃物ですが、初心者にはオルファの「別たち」がオススメです。

プロ、職人は革包丁という専用の包丁を使いますが、手入れが大変だったり、値段が高かったりと少しハードルが高いです。

そこでオルファの別たち!

形状は革包丁と似ており、刃は交換式。文房具屋やホームセンターでも購入可能、とお手軽感たっぷりです。

趣味でレザークラフトをしている人はコレを使っている人が多い印象です。私も使っています。

さて、ケガキの線に沿って慎重にカットしていきます。

この時、カッターで厚紙を切るように何度も切れ込みを入れるというやり方はNGです。

革は一度で裁断してやらないと断面が段々となってしまい見栄えが悪くなってしまいます。

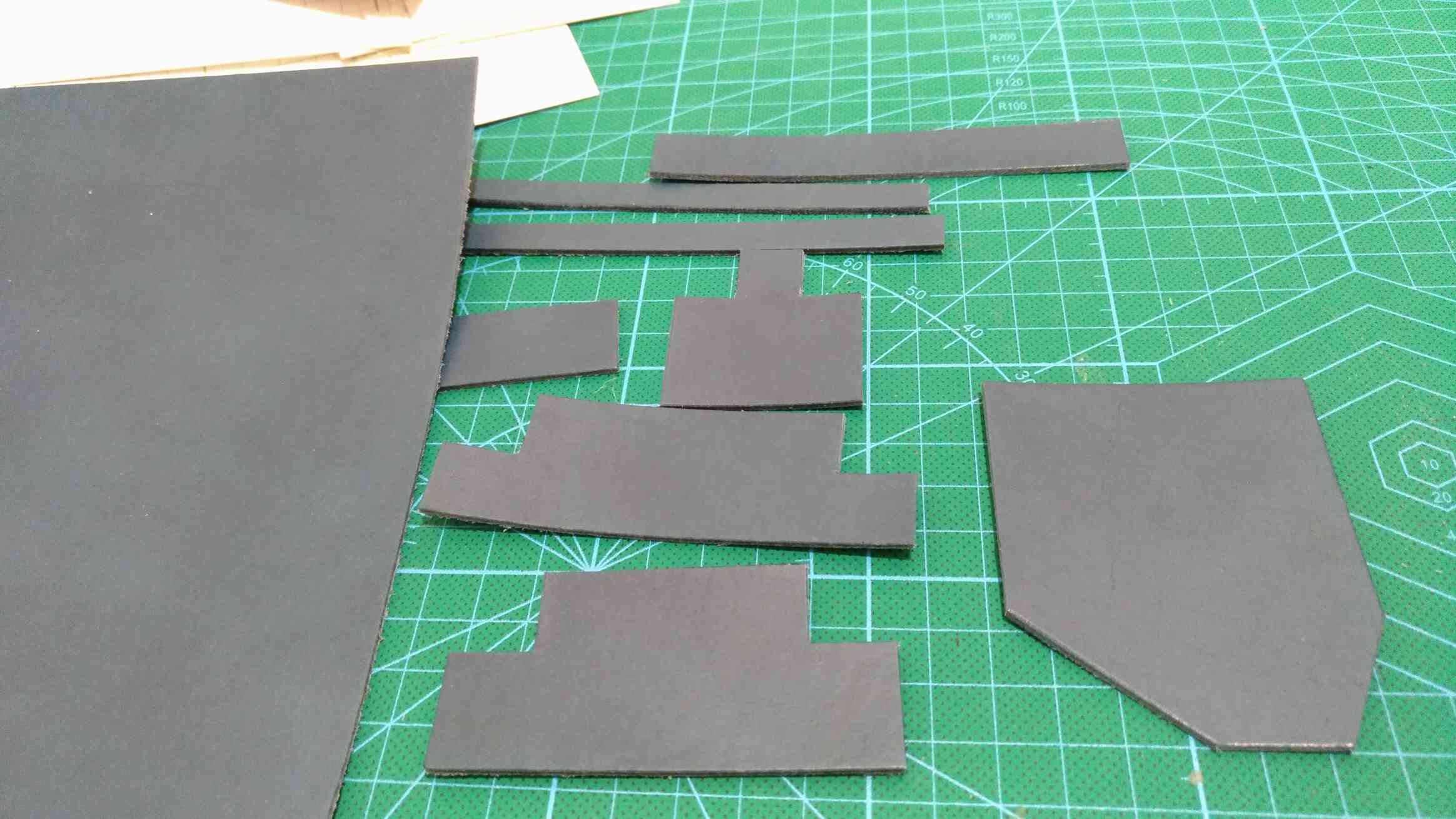

接着

パーツを全て切り出し終わったら次は接着です。

「縫うんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、縫う前段階として接着します。

これには縫いやすくする為と、作品完成後の強度を上げる為という二つの理由があります。

また、裏張りなども接着剤を用いて貼り付けます。

縫いやすい順番を考えて、丁寧に貼り付けていきます。

※貼り付け ⇒ 縫う ⇒ 貼り付け ⇒ 縫う….の繰り返しとなります

接着剤は「サイビノール」「木工用ボンド」「Gボンドクリアー」辺りがよく使われます。

サイビノールと木工用ボンドは酢酸ビニル系の接着剤で、そこそこの接着力と乾いた後で無色透明となる点が特徴です。サイビノールはレザークラフト専用で扱いやすいですが、正直木工用ボンドでも十分です。

Gボンドクリアーは上記接着剤よりも強力で、ゴム糊と似たような使い方をします。こちらもあると便利ですが、ボンドで十分代用がききます。

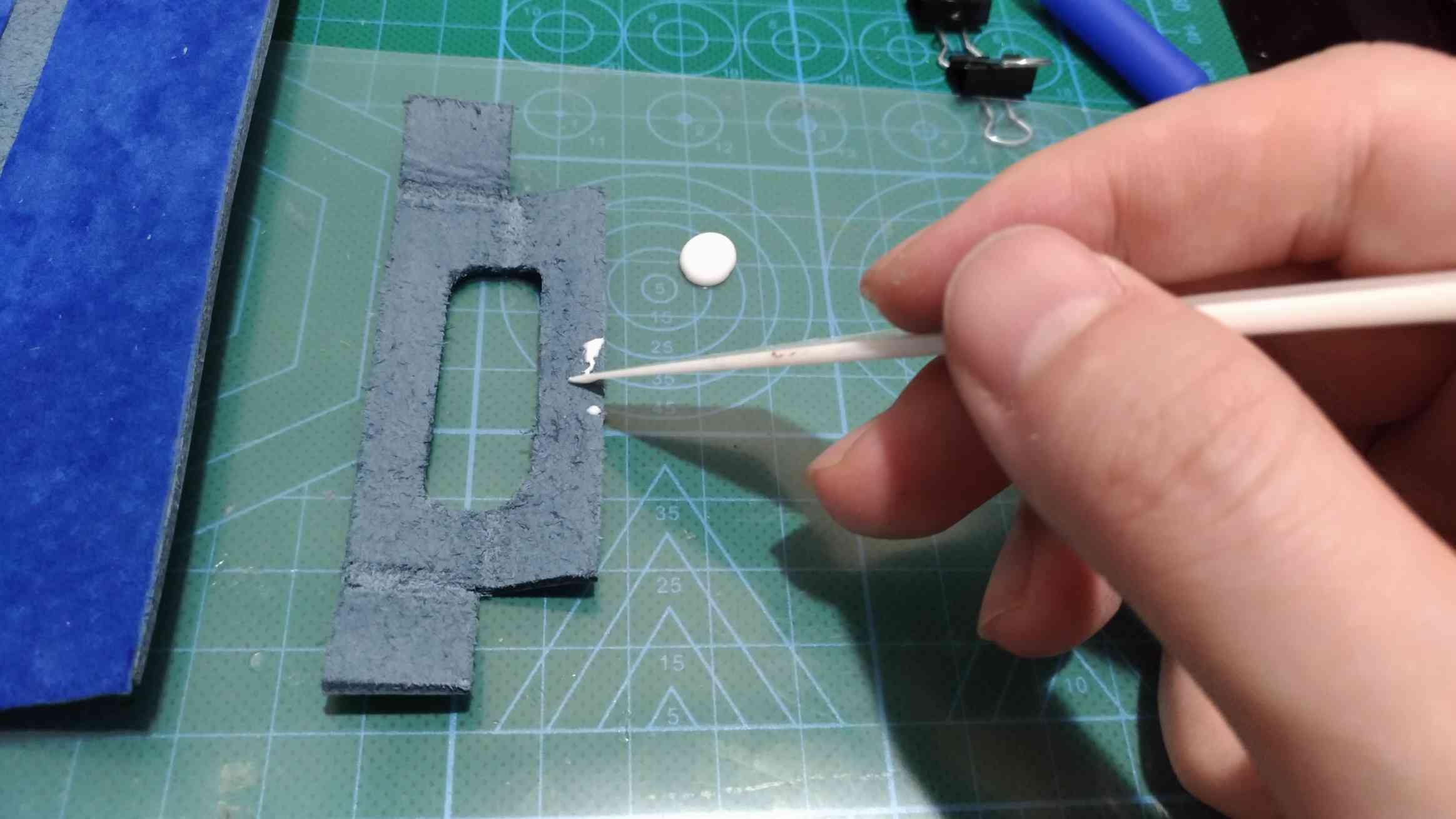

目打ち、縫合わせ

菱目打ちと呼ばれるフォークのような形をした道具で穴を開けて縫っていきます。穴を開けてあるので「縫う」というよりも「穴に糸を通していく」という感覚ですね。

この時、レザークラフトでは針を2本使ってちょっと特殊な縫い方をします。

1本の糸の両端を2本の針に通して、革を両側からチクチクと縫っていきます。

縫い終わったらコバと呼ばれる革の断面を整えてやって完成です!

最後に

ざっと大まかな流れを紹介してきましたが、如何でしたでしょうか。

基本的には皆さんが考えているよりもシンプルで判りやすい作業かと思います。

「やってみたら意外と難しいことはなかった。」

そんな風に感じる方も多いようです。

レザークラフトに興味はあるが手を出していない、そんな方は是非とも一度チャレンジしてみてください!

※今後各工程をもう少し詳しく紹介する記事を書く予定です。情報を整えてから始めたい、という方はそちらも御覧ください

コメント